Puente La Orqueta

Código Postal 5721

Noticias de San Luis

Sirenas a las 9.53, un minuto de silencio y el reclamo de Milei por el atentado a la AMIA: "No vamos a parar hasta que se haga justicia"

El Presidente encabezaba el homenaje por el ataque a la mutual judía de 1994. También participaban otros funcionarios del Gobierno, Jorge Macri y dirigentes opositores como Juan Grabois.

“No vamos a parar hasta que se haga justicia”. Con esa frase el presidente Javier Milei marcó su presencia en el acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 víctimas mortales.

El mandatario rompió el protocolo y habló ante el micrófono del canal de noticias TN mientras se dirigía a su ubicación cerca del escenario desde donde los organizadores del acto leyeron su comunicado con reclamos de justicia luego de las emblemáticas sirenas que sonaron a las 9.53.

Este año la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas eligieron el lema “La impunidad sigue, el terrorismo también”. “El sonido de la sirena nos estremece a las 9.53, la hora exacta del atentado”, fue el mensaje desde la cuenta en redes sociales de la AMIA.

En un comunicado, la entidad judía señaló que “la masacre contra la AMIA, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de Irán y de integrantes de Hezbollah, dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Ninguna persona ha sido condenada”.

Declarado por la Justicia argentina como un “crimen de lesa humanidad” y por lo tanto imprescriptible, “el atentado del 18 de julio de 1994 supuso una grave violación a los derechos humanos”. Hace un mes el juez federal Daniel Rafecas dio luz verde para que se concrete el juicio en ausencia contra los diez acusados como autores intelectuales del ataque: libaneses e iraníes prófugos y con pedidos de captura internacional.

El acto comenzó con la conducción de Mariana Fabbiani y el mensaje de Jennifer Dubín, quien recordó a su padre, víctima de 31 años en el momento en que estalló el coche bomba en la sede de la mutual judía. También se proyectó el video “Aniversario” con relatos del actor Ricardo Darín y hubo un espacio musical a cargo de Germán “Tripa” Tripel.

Noticia en desarrollo

Una paz armada en el peronismo: el cierre de listas tensiona al máximo el comando anti crisis del Frente Patria

La mesa electoral integrada por representantes del axelismo, el camporismo y el massismo trabaja para sostener la paz hasta las elecciones. La lógica detrás de la distribución de los 29 "entrables" y el acuerdo para que Kicillof defina la mayoría de las cabezas distritales. El caso testigo de la guerra en Morón.

La mesa electoral del peronismo bonaerense se reúne casi todos los días en La Plata con un solo objetivo: llegar al sábado a la noche con las tres tribus contenidas, ningún gran herido y un frente razonablemente unido. Peleado, pero no dinamitado. El comité de crisis está integrado por representantes del axelismo, el camporismo y el massismo, y se ha abocado a diseñar un mecanismo de pesos y contrapesos que permita sostener la unidad hasta las elecciones. Y, a 48 horas del cierre de listas, hay muchos cabos sueltos y una sola certeza: todo empeorará antes de que pueda empezar a mejorar.

Una de las bases aritméticas de la negociación es que, en total, el peronismo renovará las 29 bancas que pone en juego en la Legislatura (19 en la Cámara de Diputados, 10 en el Senado). Partiendo de esa premisa, las tres patas establecieron un mecanismo de reparto que garantice, grosso modo, que haya 11 para Movimiento Derecho al Futuro (la agrupación de Axel Kicillof), 11 para el cristinismo y 7 para el Frente Renovador entre los “entrables”. Es decir, aquellos lugares en las listas que, teniendo en cuenta las proyecciones electorales, es casi seguro que terminen ocupando una banca.

El mecanismo, sin embargo, es tentativo, y representa apenas una parte de la enrevesada arquitectura que la mesa electoral tiene que diseñar para contener a todos los espacios. Los integrantes de la mesa política –Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, por parte del MDF; Facundo Tignanelli y Emmanuel González Santalla por el cristinismo; Rubén “Turco” Eslaiman y Sebastián Galmarini por el FR– tiene que también negociar las cabezas de lista de cada sección, así como la distribución de las listas a concejales de los 135 municipios bonaerenses.

En el caso de las cabezas de listas seccionales, la negociación es más simbólica que matemática. “Una vez que entre a la Legislatura es igual que el resto. Es simbólico. Lo importante es el 11 de diciembre, cuando cada uno cuente cuánto tiene”, grafica un peso pesado del peronismo bonaerense con terminales en el kirchnerismo. Como cualquier dirigente que haya participado de un cierre electoral, sabe, sin embargo, que designar quien encabeza la lista es una demostración de fuerza interna tan importante como la distribución de los lugares.

Existe un principio de acuerdo de que sea el gobernador bonaerense el que decida quien encabezará en la mayoría de las secciones electorales. Este es el caso, sin embargo, de la Segunda, la Cuarta, la Quinta y la Sexta y la Séptima. Distinto es en el caso de la Primera y la Tercera: las dos secciones más grandes de la Provincia, que representan casi cinco millones de votantes cada una.

La Primera, que engloba el conurbano norte y oeste, es la más populosa y representa, para muchos consultores y dirigentes políticos, el enclave que definirá el resultado de la elección bonaerense. Allí hay varios nombres en danza para encabezar la lista a senadores provinciales. Está Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense y uno de los más importantes armadores políticos de Kicillof. El ex ministro de San Martín tiene buen vínculo con las tres terminales del Frente Patria y un elevado nivel de conocimiento.

En el cristinismo, mientras tanto, empujan la candidatura del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. En el massismo, en cambio, lo postulan al intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Pero la mayoría de la dirigencia peronista especula con que el lugar terminará siendo o de Nardini o de Katopodis.

En la Tercera, mientras tanto, los dos nombres que pican en punta son los de la vicegobernadora, Verónica Magario, y de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. En ambos casos serían candidaturas testimoniales, ya que ninguna abandonaría su cargo para “bajar” a la Legislatura a partir de diciembre.

La guerra en Morón

Antes que el cierre de las listas seccionales, la mesa electoral tiene un desafío más grande: supervisar el armado de las listas de concejales en los 135 municipios bonaerenses y evitar que los conflictos locales terminen dinamitando, desde abajo, la frágil pax armada del peronismo.

El acuerdo al que se llegó el 9 de julio, cuando todos los partidos que integran Fuerza Patria firmaron la creación del frente electoral en el despacho de Agustina Vila, la secretaria general de la gobernación, fue que los intendentes peronistas tienen potestad en el armado de las listas locales, pero con una condición: abrirlas a todos los sectores del espacio. Es decir, la conducción política es de ellos, pero ya no la exclusividad. Los jefes locales tuvieron que ceder y dejar que los representantes de las otras dos patas de la alianza integrasen la lista a concejales.

Esta premisa no fue fácil de llevar a cabo, especialmente en municipios como Avellaneda o Quilmes, en donde la interna entre La Cámpora y el MDF está al rojo vivo. Pero, en la noche del jueves, a 48 horas del cierre de listas, en La Plata se mostraban confiados en que los dos espacios lograrían negociar un armado sin necesidad de que tengan que intervenir desde “arriba”.

Distinto es el caso de Morón, en donde la guerra entre el intendente Lucas Ghi y el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, amenaza con dinamitar la inestable tregua del panperonismo.

La disputa es menos por los nombres en las listas que por la jefatura política del distrito. Ghi sostiene que es el intendente y que, como tal, tiene la prerrogativa de definir el armado electoral del distrito. Sabbatella, en cambio, recuerda que es él quien lidera el espacio que gobierna el distrito hace 30 años –Nuevo Encuentro– y que si Ghi desea modificar el status quo deberá esperar a 2027 y ganarle en una interna. En el fondo, mientras tanto, palpita otra interna: Sabbatella integra el riñón más fiel del cristinismo bonaerense, mientras que Ghi se distanció para acercarse al armado de Kicillof.

Los dirigentes no se hablaron durante nueve meses. Según relatan en el entorno del ex titular del AFCA, Sabbatella lo llamó 28 veces, pero el intendente nunca respondió. No fue hasta que la mesa electoral definió que los intendentes tenían que abrir las listas que Ghi atendió los llamados y comenzó las tratativas para cerrar un acuerdo que, de momento, parece imposible.

Sabbatella reclama una mesa electoral local con representantes de las tres patas –el representante del massismo es el ministro de Transporte, Martín Marinucci–; que haya una distribución equitativa entre los tres sectores; y que encabece la lista él o un representante de Nuevo Encuentro. Ghi, por supuesto, se negó.

De no llegar a un acuerdo, la mesa electoral bonaerense tendrá que intervenir y definir, desde arriba, el armado local. Este es el camino que le depara a todos los municipios gobernados por el peronismo que no lleguen a un acuerdo, y es la última frontera que viene evitando, hasta ahora, que las divisiones internas no terminen dinamitando la frágil paz.

“Va a haber unidad, pero falta mucho para el sábado”, repiten, con ironía, en las tres patas de la alianza peronista.

MC/MG

Una familia no es un clan

Aunque la familia contemporánea se orientó hacia la independencia de los hijos y la superación de los lazos de origen, persisten formas familiares que conservan rasgos clánicos. En estas, un referente (padre, madre o hijo mayor) domina verticalmente toda la estructura familiar y cumple una función de continuidad sucesoria.

Una familia no es un clan, aunque en toda familia hay un aspecto clánico, una especie de fundamento que proviene de la historia transgeneracional. Las familias en algún momento fueron clanes y los efectos de esta determinación aún tienen vigencia.

Ahora bien, la familia moderna estuvo orientada hacia el proyecto de trascendencia: los hijos debían independizarse y hacer su propia vida. De este desprendimiento es que nació una enfermedad como la neurosis, en la que se expresan las raíces y lealtades inconscientes (de deseos e ideales) que retienen en el origen.

No obstante, hay familias que todavía funcionan como verdaderos clanes. Son aquellas en que hay un referente (padre o madre) que no solo funciona en una línea horizontal, sino que accede longitudinalmente a toda la cadena sucesoria. Dicho de otro modo, en una familia clásica el padre y la madre tienen su función por el lazo que hay entre ellos y cumplen con su función parental como un refuerzo de su rol conyugal. Por eso un síntoma típico de este tipo de familias es que los hijos crezcan.

Cuando digo familia “clásica” lo hago para no decir “normal”, aunque debo reconocer que esta es la palabra que está en mi mente mientras escribo. Solo puedo agregar, con el fin de justificarme, que no pienso esa normalidad en términos prescriptivos, sino de acuerdo con el propósito filiatorio que caracterizó a nuestras sociedades por varios siglos, seguro a partir de la revolución industrial.

El clan es una estructura de parentesco previa a este desarrollo histórico. Como todas las formaciones históricas, evolucionó por superposición y, durante mucho tiempo también, por ejemplo, siguió habiendo matrimonios por alianza, sustituidos por los que basaron en la conveniencia y todavía hoy es un supuesto tácito para algunas personas mantenerse dentro de ciertos parámetros sociales y de clase.

El clan no desapareció, sino que permaneció como una presencia latente y una fuerza operante que aún polariza el funcionamiento familiar en su conjunto. El clan, por ejemplo, sin duda tiene una intención de sucesión, pero el sucesor pasa a ser el responsable de la familia en su conjunto.

En ciertas familias, para el caso, el hijo mayor es el que –una vez que el padre se retira, o bien a partir de un suceso que impone un relevo– pasa a comandar toda la estructura de la familia. Un desplazamiento semejante es el que se corrobora en las llamadas “empresas familiares”, cuando para algunas personas pesa el no poder vivir de otra cosa que de esa única fuente que provee de dinero a todos los miembros.

Recuerdo el caso de una mujer para la que, en su análisis, fue muy importante descubrir que el principal obstáculo a abrirse paso en su profesión provenía de que, si esto ocurría, ya no iba necesitar el estipendio que regularmente recibía de la fábrica que, luego de la muerte de su padre, regenteaba su hermano –sin que fuera posible plantear que este comprara la parte que a ella le correspondía como heredera.

El clan es ajeno a la lógica de la herencia. En el clan todo es de todos y pedir una parte es tomado como una traición. De la misma manera, quien reemplaza al referente inutiliza a los demás. En las familias reales este es un síntoma corriente: el príncipe accede a la corona y sus hermanos se dedican a la caza, el deporte, los amoríos, pero nunca se destacan en una tarea que los comprometa social y públicamente, salvo que sea por los escándalos.

Tal vez por esto durante mucho tiempo las familias de la realeza (aristocráticas, como todas las que tienen aire de nobleza) alimentaron el mundo del espectáculo. Hoy nos hemos vuelvo espectadores de familias que son más acordes a nuestro inconsciente cultural: familias disfuncionales que se pelean por los hijos.

El clan es un polo de la familia moderna (clásica o, como también la llamo, “normal”), mientras que su otro extremo es la disfuncionalidad. Esta es otra forma en que desparece el principio filiatorio.

En psicoanálisis hay un principio que dice que nada se parece más a una cosa que lo que no es. En dinámica de grupalidad, nada se parece más a una familia normal que una familia disfuncional, mientras que las que parecen disfuncionales suelen ser normales.

¿Qué es una familia disfuncional? Una en la que se quebró el proyecto filiatorio desde el punto de vista del afecto. En el clan la exterioridad es respecto de los intereses colectivos –por ejemplo, un yerno no tiene nada que opinar respecto de los bienes de la familia– mientras que en la familia disfuncional la crisis se produce cuando, por ejemplo, no se admite que un hijo ame más a su esposa que a su madre.

La cuestión no tiene que ver con si los padres aman a los hijos, o con si aquellos son personas más o menos ejemplares; se relaciona más bien con que funcione la estructura inconsciente de la sucesión afectiva. Por ejemplo, una familia puede ser durante años un grupo armónico de miembros, hasta que uno de los hijos inicia un vínculo que pone en remojo su rol de hijo como prioritario. A partir de ese momento, el resto lo ve como una amenaza o más simplemente, sin saberlo, cambia su actitud hacia él y nada que tenga que ver con ese otro aspecto de su vida es validado.

Una familia disfuncional no es necesariamente una en la que la madre grita o el padre se desborda. A veces de manera más sutil, lo disfuncional está en el modo en que una madre usa sus enfermedades para retener a los hijos –con el chantaje tácito de “sin ustedes me muero”– o en la manera en que el padre sobreactúa el reproche de abandono.

Como regla general, una familia disfuncional es aquella en que lo latente es mucho más que lo manifiesto. Aunque es claro que en toda familia hay formas de lo latente (secretos, ocultamientos, mandatos silenciosos) así como aspectos clánicos. Los clanes son a las mafias lo que las familias disfuncionales son a las sectas.

Correr hacia atrás, libros de julio

Libros, series, películas y un montón de cosas para aferrarse en medio del desconcierto.

Series de julio, mar a destiempo

“Escribo para que me lean en 1640”, afirmó Pascal Quignard. Quería decir, tal vez, que no hay progreso en el arte, que el pasado, ya sea personal o histórico, está en las palabras mismas y que lo que se busca, en ese movimiento retrospectivo, es siempre la noche originaria, un espacio de ilusión y omnipotencia, un sustituto de la magia de la infancia.

También Héctor Murena, autor de un libro excepcional, La metáfora y lo sagrado, propuso practicar el arte de volverse anacrónico. Se refería, sin duda, al arte de percibir aquello que está más próximo al origen.

Aclárese que el origen no está ubicado en ningún pasado temporal: convive con el devenir histórico y no cesa de operar en él, del mismo modo que el embrión continúa actuando en los tejidos del organismo maduro y el niño en la vida psíquica del adulto.

Esta relación atípica que se establece con el propio tiempo, adhiriendo a él a través de un desfasaje, es lo que Giorgio Agamben llamó “lo contemporáneo”. Obras contemporáneas serían, en su visión, aquellas que trabajan en contra de su propio tiempo para ser después, paradójicamente, su tiempo mismo.

El desafío es grande.

Hay que poder admitir “lo intempestivo”, aceptar esa luz que se aleja infinitamente de nosotros, bajo la forma de un “demasiado pronto” que es también un “demasiado tarde”, de un “ya” que es también un “no aun”.

En el mismo sentido, Marthe Robert escribió que “lo moderno no es una cuestión de edad. En cuanto a lo nuevo, muy pronto será vetusto si no explicita a fondo qué lo fuerza a romper con la tradición”.

La frase recuerda –contra el apuro de las modas– que el arte es y ha sido siempre, al menos desde el primer trazo humano en las cavernas, un palimpsesto (una constante recreación o “decreación”, como diría Anne Carson), y que la calidad de una obra suele coincidir con la profundidad de campo de sus referencias.

También recuerda que la literatura es el único lugar donde podemos no ser contemporáneos sino de la humanidad, situarnos en silencio frente a la totalidad del ser.

El texto que acaban de leer lleva como título Correr hacia atrás, lo escribió María Negroni y pertenece a su libro Colección permanente (Random House, 2025).

Empieza este trotecito semanal, contradictorio, en reversa. Se llama Mil lianas.

1. Libros de julio. Entre novelas, textos de no ficción, cuentos, reediciones, materiales híbridos y ensayos, los grandes grupos editoriales, los sellos medianos, los pequeños y todos aquellos que distribuyen sus títulos en el país anunciaron la llegada de una gran cantidad de publicaciones a lo largo de todo el mes.

Subrayo algunos nombres y títulos que me interesaron en especial. Además del excelente Colección permanente, de María Negroni, llegaron por estos días las novelas Un hombre y Dos mujeres, un díptico muy particular de Juan José Becerra, y las reediciones de Eisejuaz, de Sara Gallardo (publicó Fiordo) y de La azotea, de la escritora uruguaya Fernanda Trías (publicó la editorial Marciana).

Pero hay mucho más. Por acá pueden leer una especie de selección que armé.

La guía con algunos de los libros destacados de julio se puede encontrar en este enlace.

2. Feria de Editores 2025. Esta semana se dieron a conocer los detalles de la Feria de Editores de este año, uno de los encuentros de la profusa agenda porteña más esperados por algunos lectores y lectoras. Según adelantaron los organizadores, del 7 al 10 de agosto se volverán a reunir en el barrio de Chacarita más de 300 editoriales independientes de Argentina, de algunos países de Latinoamérica y de España, que pondrán a la venta sus publicaciones. Como en cada edición de la FED, habrá también una serie de charlas gratuitas durante los cuatro días.

Para ir agendando y organizando la visita con tiempo, pueden leer por acá sobre las novedades y los nombres de algunos participantes confirmados, además de los nuevos premios que la FED entregará este año y el particular asunto elegido para el libro gratuito que se regala a los visitantes todos los años.

La Feria de Editores 2025 se llevará adelante en el C Complejo Art Media (Avenida Corrientes 6271, CABA) entre el 7 y el 10 de agosto. Más información, en este enlace.

3. Emmy 2025. Por estos días se anunció la lista de nominados a los Emmy, el premio más importante que se otorga a la televisión internacional (o, como decíamos la semana pasada para referirnos al teléfono, a eso que seguimos insistiendo en llamar así).

Me alegró saber que entre las series nominadas están Severance (hablamos de esa obra maestra por acá), Hacks (una de mis favoritas siempre, como les conté varias veces), Adolescencia (sin dudas, una revelación y una enorme apuesta que llevó adelante Stephen Graham, de él les hablé en más de una entrega de Mil lianas) y The Pitt (más, por acá).

Quienes quieran llegar a la premiación con la tarea hecha (la ceremonia recién será en septiembre, por mi parte estoy mirando con muchísima alegría la comediaThe Studio, que compite por el premio en varios rubros) pueden leer la lista completa con las nominaciones en este enlace. Y un recordatorio: por acá tienen la guía de los lanzamientos de este mes con series y películas destacadas que se pueden ver por streaming.

La lista de series nominadas a los Premios Emmy 2025 se puede leer por acá. En este enlace, una guía con series y películas destacadas de julio.

4. Apostilla. Arrancamos con una referencia muy luminosa al anacronismo. Si quieren seguir dándole vueltas al asunto, entre libros y películas –pero más libros– por acá me referí a esos que justamente le escapan al año en el que salieron o a cualquier idea de época. Hay más: en este enlace pueden encontrarse con una oda al contrabando temporal con varias lecturas y autores, y por acá pueden leer sobre algunas máquinas del tiempo hechas de palabras.

Banda sonora. Alguien que siempre está volviendo, alguien que desafía cualquier temporalidad: David Bowie. Por esta publicación de Rolling Stone en Instagram (no se pierdan la galería completa, las imágenes son alucinantes) me enteré de que va a salir un nuevo libro de fotos del artista, en manos de Denis O'Regan, un fotógrafo muy cercano a Bowie, que lo retrató entre los ‘70 y los ‘90. Además de anotar el libro en una lista imaginaria de regalos –el vaivén: cumplir años dentro de muy poco/vivir lejos de donde se publican ese tipo de libros– me puse a escuchar en continuado varios de sus discos. Aunque nuestra lista compartida ya tiene mucho de Bowie, aproveché la ocasión para sumarle algunas canciones más. Se encuentra, como todas las semanas, por acá.

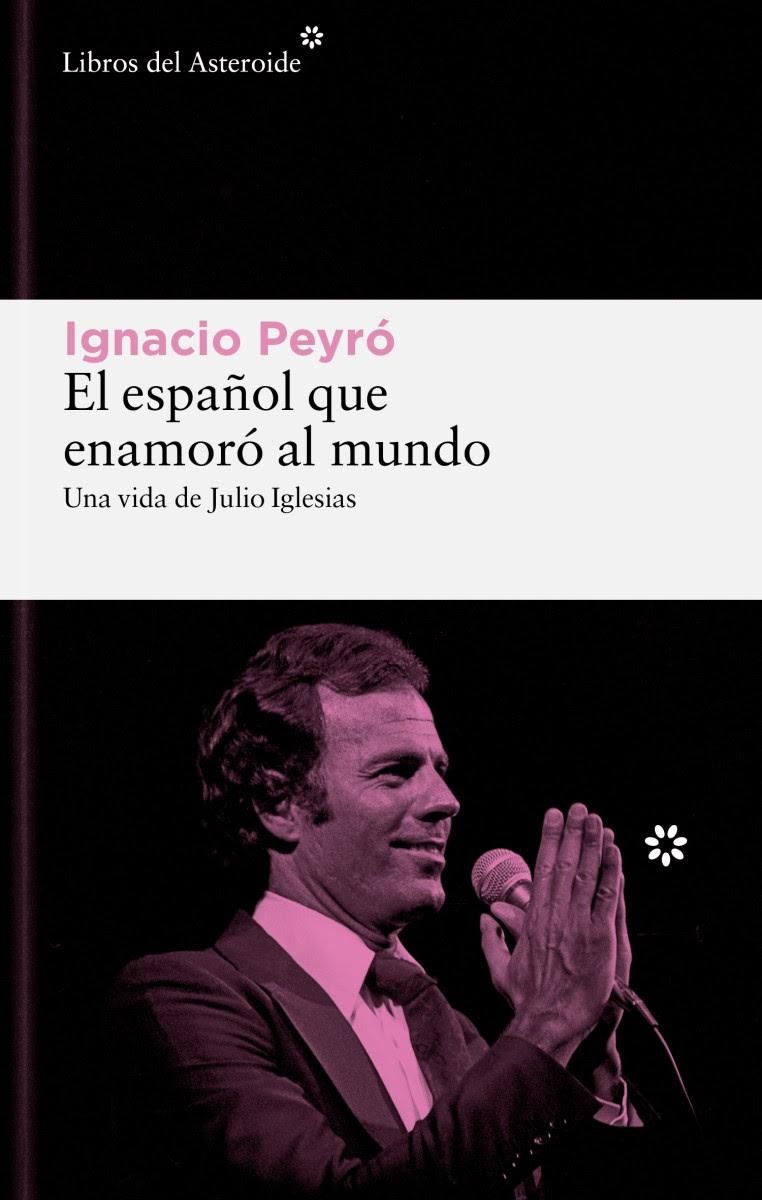

Hablando de libros y de música, por estos días estará llegando a la Argentina uno del que me hablaron muy bien y que tiene como protagonista a Julio Iglesias (si se lo perdieron, hablamos del cantante por acá). Lo escribió Ignacio Peyró, se llama El español que enamoró al mundo y lo publica Libros del Asteroide.

“Idolatrado por millones y discutido por críticos, su vida mezcla hits planetarios, enfermedades superadas, trajes impecables y algún que otro escándalo financiero, político o amoroso. En El español que enamoró al mundo, Ignacio Peyró –maestro de la prosa– se anima a meterse de lleno en la cultura popular para retratar a Julio desde sus inicios hasta su consagración universal… y su inesperada resurrección como meme. Pero no se queda solo en la música: explora también el impacto de Iglesias en la sociedad española y su papel como punta de lanza del pop latino internacional”, adelantan desde la editorial.

Bonus track. Hace poquito fui a ver la obra El trabajo, de Federico León (se presenta en Buenos Aires en el espacio Zelaya, del Abasto, por acá pueden encontrar información sobre funciones y horarios). Todavía sigo buscando palabras para describir eso descomunal y profundamente único que pasa en ese escenario y en sus alrededores. Todavía sigo tambaleando con su profunda onda expansiva. Mientras tanto, les dejo esta entrevista con el director y dramaturgo que le hizo María Daniela Yaccar para Página/12. Y subrayo esto que dice Federico León sobre su tarea: “Siento que los talleres que doy ya no son de teatro. Es un trabajo de elongar actitudes. Un trabajo con seres humanos que tienen una idiosincrasia, una forma de ser, de funcionar y es como intentar probar que por un momento esa psiquis y ese cuerpo funcionen de otra manera. Uno es muy editor permanentemente de uno mismo. Edita lo que quiere o le conviene mostrar. Me interesa el material en bruto; que uno en un taller pueda ofrecerse completo, con luces y sombras. Va más allá del teatro”.

Posdata. Gracias a quienes me escribieron en estos días a propósito de la entrega de la semana pasada dedicada al mar. En especial a Ana, Milagro, Laura, alguien en Instagram que lleva como nombre de usuario “Hay algo mejor?”. Y también a Leandro, que me recordó la película El faro, de Robert Eggers, a propósito del comentario sobre el libro La torre del amor, de Rachilde.

La película, que es buenísima y supo estar disponible en plataformas cuando se lanzó en 2019, ahora lamentablemente sólo se encuentra en los pasillos non sanctos de la virtualidad. Les dejo el tráiler, les recuerdo que siempre me encuentran por acá y me despido hasta la próxima.

Mil lianas es un newsletter que se envía todos los viernes por correo electrónico. Para recibirlo, pueden suscribirse por acá.

Sin cumbre y sin tregua: Francos y los gobernadores se cruzaron en La Rural en medio de la tensión por los fondos

El jefe de Gabinete asistió al cóctel en Palermo y compartió espacio con los mandatarios críticos del ajuste a las provincias. La reunión fue más simbólica que política, en un contexto marcado por el veto anunciado y la falta de diálogo institucional. El lunes, Francos encabezará otra reunión del Consejo de Mayo.

Lo que en otro momento podría haber sido una postal de distensión federal terminó envuelto en un clima gélido, entre saludos protocolares, gestos medidos y reproches no del todo silenciados. A las 19 de este jueves, en el Restaurante Central de La Rural, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y al menos media docena de gobernadores compartieron copa y canapé en el tradicional cóctel organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de la inauguración de la exposición agropecuaria. Fue el primer cruce presencial entre ambos bandos desde que el Senado le dio media sanción a los dos proyectos que desvelan a la Casa Rosada: la modificación del reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.

No hubo reunión formal ni foto buscada, más allá de la difundida institucionalmente junto al anfitrión, el titular de la SRA, Nicolás Pino. Tampoco diálogo político con pretensiones de acuerdo. Lo que sí hubo fue una coincidencia: la relación entre Nación y provincias atraviesa su peor momento desde que Javier Milei asumió al frente de la Presidencia.

Hasta último momento, no estaba claro si Francos volvería a Palermo por la tarde. Ya había estado temprano por la mañana, en el tradicional corte de cinta inaugural, donde se mostró dispuesto a “acercar posiciones” con los gobernadores, aunque enseguida los chicaneó: “Siempre intentamos acercarnos, ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas”. Finalmente decidió asistir, acompañado por su vice Lisandro Catalán. Mientras que del lado de los mandatarios estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan), además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Según argumentan cerca de los gobernadores, cualquier negociación real requiere una convocatoria formal en la Casa Rosada y la presencia de funcionarios con poder de decisión. De hecho, el Gobierno había decidido enfriar cualquier expectativa. “Nos saludaremos con cordialidad”, se limitó a anticipar Francos. El jefe de Gabinete sigue siendo el último resorte de interlocución entre el Gobierno y los mandatarios. Pero su margen de acción se achicó en las últimas semanas, después de que fracasaran las negociaciones por los dos proyectos que impulsan las provincias para blindarse frente al ajuste.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado y esperan su turno en Diputados. Una busca ampliar y distribuir de forma más automática los fondos de ATN. La otra pretende que lo recaudado por el impuesto a los combustibles se coparticipe directamente. El Gobierno ve en ambas una amenaza a su mantra: el equilibrio fiscal. Y ya avisó que vetará cualquier ley que altere ese objetivo. “Una vez que tengamos en nuestro poder esas leyes, las vamos a vetar. Todo lo que afecte el equilibrio fiscal, se veta”, dijo Francos.

Los gobernadores, por su parte, mantuvieron ese mismo jueves por la mañana una reunión reservada para coordinar su estrategia parlamentaria. La molestia no es solo por el veto anunciado, sino por la falta de una propuesta alternativa. “Para que el diálogo sea serio, deberían dejar de mandarnos funcionarios de segunda línea”, reprochan. La última contrapropuesta fue en manos de Carlos Guberman, secretario de Hacienda. Ningún punto de consenso.

El deterioro del vínculo con las provincias tuvo además un punto de inflexión silencioso tras las elecciones legislativas en Misiones. Allí, La Libertad Avanza hizo una buena elección en un distrito gobernado por un oficialismo provincial aliado, el Frente Renovador de la Concordia. El resultado encendió alarmas: el Gobierno no solo recorta fondos, sino que también comenzó a disputar poder en territorios donde hasta hace poco regía un pacto tácito de no agresión política. Varios gobernadores interpretaron el avance libertario como una señal de ruptura.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo y los equipos del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en blindar los vetos en la Cámara baja. En Balcarce 50 creen que necesitan sostener tres patas: el PRO, una parte de la UCR (especialmente Rodrigo de Loredo) y los gobernadores que controlan a sus legisladores. Están quienes sostienen que Caputo mantiene chats con varios mandatarios, incluso con aquellos que impulsan los proyectos a vetar.

Pero esa misma articulación abre, dentro del oficialismo, una pulseada estratégica de fondo. Caputo es partidario de priorizar la relación con los gobernadores como una vía de gobernabilidad, incluso si eso implica conceder margen a los oficialismos provinciales. Los Menem, en cambio, quieren acelerar el proceso de construcción del partido La Libertad Avanza en las provincias, aun a costa de desafiar a los mandatarios en sus propios territorios. La tensión entre ambas miradas recorre subterráneamente cada movimiento del Ejecutivo en el Congreso, en los armados y en la gestión.

Lo cierto es que, a la falta de una convocatoria institucional a los gobernadores, se suma el vacío de otras figuras gravitantes del oficialismo. Ni Francos ni Santiago Caputo aparecen, al menos por ahora, como interlocutores visibles con ellos, más allá de los mensajes intercambiados. El jefe de Gabinete quedó solo en el puente, mientras el resto del gabinete político se concentra en el cierre de listas.

Así y todo, Francos buscará ensayar un acercamiento el lunes próximo, cuando presida la segunda reunión del Consejo de Mayo. Allí, junto a representantes de los gremios, empresarios, legisladores y las provincias (el mendocino Alfredo Cornejo estará presente en nombre de los gobernadores), intentará reinstalar el relato del diálogo multisectorial como vía para construir consensos. Pero después de lo que dejó el brindis en La Rural, el Gobierno sabe que deberá ofrecer algo más que cordialidad si quiere recuperar un puente político con las provincias.

PL/MG