Amana

Código Postal 4701

Noticias de Catamarca

La CGT moviliza el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral

La central obrera definió avanzar con un plan de lucha. La decisión fue anticipada por un integrante del consejo directivo, que está reunido en Azopardo desde el mediodía.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió avanzar con un plan de lucha contra la reforma laboral de Javier Milei. Reunidos en la sede gremial ubicada en la calle Azopardo, el consejo directivo cegetista resolvió que movilizará a Plaza de Mayo el jueves 18 de diciembre. El objetivo es replicar la convocatoria en todo el país.

La noticia se dio a conocer horas después de que se oficializara el proyecto final de modernización laboral del Gobierno, que termina avanzando con muchos derechos colectivos de los sindicatos pese a los canales de comunicación existentes con la central para evitar una guerra abierta. Desde el mediodía están reunidos en Azopardo los integrantes de la mesa directiva de la CGT, entre los que se encuentran los tres cosecretarios, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Gustavo Arguello, y el embajador en el Consejo de Mayo y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.

“El 18 de diciembre a Plaza de Mayo”, adelantó a elDiarioAR uno de los participantes de la cumbre. No hubo definiciones, en cambio, sobre la posibilidad de avanzar con un paro general.

En desarrollo

El Gobierno formalizó el proyecto de reforma laboral: afecta horas extras, indemnizaciones, vacaciones y huelgas

El Poder Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa que busca "modernizar el trabajo" y resiste la CGT. La intención oficialista es apurar la media sanción en la Cámara alta antes de fin de año.

Apenas minutos después del show que montó Javier Milei para firmar el proyecto de reforma laboral en el VIP de Aeroparque, la iniciativa ingresó formalmente al Senado para comenzar su tratamiento.

La intención del oficialismo es apurar el debate en la Cámara alta para obtener la media sanción, con apoyo de los gobernadores aliados, antes de fin de año.

Pese al apuro, el Gobierno demoró la formalización del proyecto: anunció que lo daba a conocer el martes y se tardó 48 horas, hasta la llegada del Presidente de Oslo, donde viajó para estar en la premiación de Corina Machado como Nobel de la Paz.

Esa ventana de tiempo le permitió a la CGT comenzar a tejer una estrategia de oposición a la iniciativa. Ayer se reunió con el bloque de senadores de Unión por la Patria y este jueves prepara una cumbre de su mesa directiva para expresar un pronunciamiento integral de rechazo al proyecto.

Con el texto formal aún en análisis, la central obrera al menos ya consiguió un logro para sus intereses: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el recorte a los aportes solidarios de los sindicatos finalmente quedaba descartado en el proyecto mileísta.

Claves del proyecto

En sus casi 140 páginas, el proyecto de ley avanza en 26 títulos con una reforma integral de la ley de Contrato de Trabajo. Algunas claves de la iniciativa denominada formalmente “Ley de Modernización Laboral”, son:

- Indemnizaciones. el proyecto introduce dos mecanismos centrales: a) El régimen indemnizatorio tradicional sigue vigente, pero aclara que será “la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa” (intenta bloquear demandas civiles) y cambia la interpretación del cálculo. b) crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como “Seguro de despido” obligatorio al que el empleador aporta 3% del salario de cada trabajador.

- Banco de horas. la iniciativa expande fuertemente los regímenes flexibles de jornada, afectando el cobro de las horas extras y profundizando la precarización. Apunta que el llamado “banco de horas” se puede dar mediante acuerdo individual o colectivo, que busca compensar horas de un día con otro, respetando un descanso de 12h entre jornadas y 35h semanales.

- Límite a las huelgas. el proyecto amplía lo que se considera “Servicios esenciales”, aquellos que tienen que ofrecer una cobertura mínima del 75%. Incluye actividades que no estaban en la OIT como esenciales: telecomunicaciones, internet, aduanas y migraciones, educación de todos los niveles, servicios portuarios y transporte de medicamentos e insumos. También crea la figura de “actividades de importancia trascendental”, obligando a que tengan un 50% de cobertura: transporte terrestre, tadio y TV, industria alimenticia, minerales, logística, frigoríficos; comercio electrónico, hotelería y gastronomía, agricultura.

- Límite a realizar Asambleas. Obliga a que el empleador autorice la celebración de una asamblea. Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma.

- Bloqueos de empresa. Se dispone, en línea con el DNU 70/23, entre las conductas prohibidas y consideradas infracciones muy graves, provocar el bloqueo o tomar un establecimiento.

- Salarios en pesos o dólares. La iniciativa prevé la posibilidad de que los salarios se puedan abonar tanto en pesos como en dólares, o en otra moneda extranjera, conforme a lo que pactaron las partes.

- Licencia por enfermedad. Establece requisitos para acreditar esa incapacidad, como que los certificados médicos cumplan con determinadas pautas que avalen su legitimidad.

- Trabajadores independientes y de aplicaciones. Excluye de la aplicación de la ley a los trabajadores independientes y sus colaboradores (conf. artículo 97 de la Ley 27.742) y a los trabajadores de las plataformas tecnológicas.

- Vacaciones. Se habilita la posibilidad de convenir el goce de las vacaciones fuera del período determinado en la ley y el fraccionamiento de las vacaciones siempre y cuando se respete un mínimo 7 días.

- Reincorporación ante accidente o enfermedad con disminución definitiva. Se mantiene la obligación del empleador de sostener el empleo al trabajador que presente una disminución definitiva como consecuencia de accidente o enfermedad, pero se habilita la “reducción del salario para que sea acorde a las nuevas condiciones de categoría y jornada”.

- Reserva de empleo para trabajadores electivos. Se elimina la obligación de reserva del empleo a los trabajadores que asumen cargos electivos.

- Cuotas sindicales. Habilita que los empleadores actúen como agentes de retención únicamente de los importes correspondientes a las cuotas de afiliación de los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que exista conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes.

- Elimina el estatuto del periodista. Deroga la Ley 12.908. También deroga la eliminación de la Ley de Teletrabajo, que por ejemplo regula el home office y derog el Estatuto del Viajante de Comercio, eliminando el régimen legal especial que regulaba la actividad y traslada a estos trabajadores al marco general de la Ley de Contrato de Trabajo.

MC

El texto completo de la Ley de Modernización Laboral que Milei envió al Congreso

Se trata de una batería de medidas que modifica la antigua ley de Contratos de Trabajo buscando flexibilizar la normativa, de manera tal que baja los costos para empleadores y debilita la posición relativa de los trabajadores en la negociación colectiva. Los 196 artículos y las claves que difundió el Gobierno.

El Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias su ley de reforma laboral que este jueves el presidente Javier Milei firmó en Aeroparque al bajar del avión que lo trajo de regreso de su fugaz paso por Noruega para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición a la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela.

Se trata de una batería de medidas que modifica la antigua ley de Contratos de Trabajo y que busca flexibilizar la normativa, de manera tal que baja los costos para empleadores y debilita la posición relativa de los trabajadores en la negociación colectiva.

Punto por punto, este es el texto completo que incluye 196 artículos:

Puntos principales del proyecto

Vacaciones

La reforma propone una reorganización del régimen de vacaciones con mayor flexibilidad para empresas y trabajadores. Establece que el período anual deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque las partes podrán pactar fechas diferentes.

Se introduce la posibilidad de fraccionar las vacaciones en tramos nunca inferiores a siete días y se garantiza que cada trabajador pueda disfrutar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. También se regula el procedimiento en caso de interrupción por enfermedad, obligando a reprogramar los días pendientes.

Despidos

El proyecto redefine la indemnización por despido sin justa causa: un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable. Además habilita a empleadores a constituir fondos de cese laboral para solventar dicha indemnización, y reafirma que esta compensación es la única reparación posible, excluyendo reclamos civiles paralelos. Se ajusta el régimen de preaviso y se mantienen las indemnizaciones especiales para supuestos de enfermedad, accidente o muerte del trabajador.

Remuneraciones

El texto amplía la definición de conceptos remunerativos y no remunerativos. Los llamados beneficios sociales —comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares, cursos, etc.— se consolidan como no remunerativos, sin aportes ni contribuciones. Se habilita la creación de componentes remunerativos dinámicos (fijos o variables) por negociación colectiva o decisión unilateral, los cuales no generan derechos adquiridos: no aplican ultraactividad ni continuidad tácita. Además se exige que todo salario en dinero sea abonado por acreditación bancaria o medios electrónicos, y se actualiza el régimen de recibos y deducciones.

Ultraactividad y formalización laboral

La reforma impacta directamente en la ultraactividad: los nuevos componentes remunerativos variables no generan ultraactividad, aun tras largo tiempo de aplicación.

En materia de formalización laboral, se introduce un registro centralizado ante ARCA como única validación necesaria, y se fortalece la presunción a favor del trabajador cuando exista omisión de registración. Se simplifica el sistema de recibos digitales y se impulsa la trazabilidad mediante herramientas tecnológicas.

Convenios colectivos

El proyecto restringe la aplicación extensiva o analógica de los convenios: sólo rigen para sus partes y su ámbito directo. Se reconoce que los CCT pueden fijar topes de personal part-time, definir métodos de cálculo de jornada mediante promedios y negociar componentes salariales variables. También se les concede la facultad de reemplazar el régimen indemnizatorio tradicional por fondos de cese laboral sectoriales.

Procedimientos judiciales

El proyecto redefine el esquema de actualización de créditos laborales, vinculándolos al IPC + 3% anual, prohibiendo intereses sobre intereses salvo mora posterior a sentencia firme.

En juicios en trámite se aplicará el criterio de interés moratorio del BCRA, con límites superiores e inferiores para evitar desbalances.

Se establece que los pagos deberán realizarse preferentemente en la cuenta sueldo del trabajador; se limita el pacto de cuota litis al 20% y los honorarios totales al 25% del monto de sentencia, con prorrateo si se superan esos límites. Se obliga a los jueces a remitir antecedentes a ARCA cuando se detecte empleo no registrado o incompletamente registrado.

Prácticas sindicales

El proyecto introduce regulaciones que reconfiguran el rol gremial en ciertos casos. Por ejemplo, los trabajadores eventuales no podrán ocupar cargos sindicales que impliquen tutela. Limita deducciones automáticas a favor de sindicatos sólo cuando provengan de leyes, estatutos o convenios de empresa signatarios, requiriendo consentimiento expreso del trabajador en el resto de los casos.

Asimismo, se establece que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios deberán contar con intervención judicial o administrativa para ser válidos, reforzando controles sobre prácticas sindicales vinculadas a conciliaciones.

Cómo destaca el Gobierno los puntos clave del nuevo proyecto

La reforma laboral propuesta tiene por objeto modernizar el régimen de empleo en Argentina a través de reglas claras y previsibles, que desalienten la judicialización y permitan el desarrollo de relaciones más ágiles y acordes a las dinámicas productivas actuales. A través de distintos mecanismos, el proyecto apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa.

1. Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744

Ámbito de aplicación: se excluye de la aplicación de la ley, a los trabajadores independientes y sus colaboradores (conf. artículo 97 de la Ley 27.742) y a los trabajadores de las plataformas tecnológicas.

Principio de la norma más favorable al trabajador: se limita el principio de “norma más favorable para el trabajador”, a la aplicación del derecho y no las cuestiones de hecho. o Interpretación y aplicación de la ley. Se elimina como concepto interpretativo para la aplicación de la ley, la “justicia social”.

Acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios: se prevé, con el fin de reducir la judicialización, que la homologación de los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios celebrados ante autoridad judicial o administrativa les otorga “autoridad de cosa juzgada”.

Aplicación analógica de las convenciones: se elimina la aplicación analógica de las convenciones colectivas.

Antigüedad: se aclara el alcance del cómputo de la antigüedad para la indemnización en el caso del trabajador que ingrese a trabajar con un empleador anterior. Esto, a fin de evitar que se abone dos (2) veces por el mismo período de servicios.

Gratuidad: se dispone que, en los casos de “pluspeticiones inexcusables”, las costas serán soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante.

Solidaridad: se limita, a través de diversas disposiciones del proyecto, la extensión de la solidaridad entre una empresa usuaria y la principal; entre empresas subordinadas o relacionadas; y entre el adquirente y transmitente. En este último caso, únicamente respecto de la información oculta o viciada que no deba ser conocida como consecuencia de una debida diligencia.

Limitación a elecciones gremial del trabajador eventual: se prevé que el trabajador eventual no puede ser candidato o designado en cargo gremial alguno.

Registración: se simplifican las disposiciones referidas a la registración y libros de los trabajadores y se dispone que no podrán exigirse requisitos de registración adicionales a los dispuestos por ARCA.

Formación profesional: se mantiene el principio vinculado a la promoción profesional y la formación del trabajo y se crea, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, el “Programa de Formación Laboral Básica” con el objeto de garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas. También se eliminan las referencias a las organizaciones sindicales.

Remuneración: se definen con la mayor precisión posible los conceptos que integran la remuneración a los efectos de reducir el margen de conflictividad respecto a los rubros que deben ser tenidos en cuenta para el pago de las indemnizaciones.

En este sentido:

a) Beneficios sociales.

- Se aclara que los beneficios sociales no podrán ser considerados “salarios en especie”.

- Se dispone expresamente que no corresponde el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social ni de contribuciones patronales o aportes del trabajador, sobre los beneficios sociales.

- Se define con criterio más estricto que el actual, los conceptos que componen los beneficios sociales (e.g. servicios de comedor dentro del establecimiento del empleador o en establecimientos cercanos durante la jornada laboral contratados por empleador o los planes médicos integrales otorgados en especie o las diferencias de pago de las cuotas de dichos planes).

b) Propinas. Se aclara (en línea con las reformas ya realizadas por el gobierno) que las propias no serán consideradas como remuneración.

c) Componentes retributivos dinámicos. Se habilita a que, mediante negociación colectiva, se puedan incorporar por arriba de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales considerando para ello, tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización.

d) Formas de pago. Se habilita el pago del salario en moneda nacional o extranjera.

e) Prestaciones complementarias. Se amplían y define con mayor precisión las excepciones a las prestaciones complementarias que integran la remuneración del trabajador.

Vacaciones.

Se habilita la posibilidad de convenir el goce de las vacaciones fuera del período determinado en la ley y el fraccionamiento de las vacaciones siempre y cuando se respete un mínimo 7 días.

Banco de horas.

Se habilita a las partes a que acuerden voluntariamente un “régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo” siempre que se respeten los descansos mínimos legales (entre jornada y jornada y de descanso semanal) y se asegure la protección, el beneficio e interés del trabajador.

Licencias por enfermedad.

Se especifican los requisitos para acreditar la incapacidad. Se establece la exigencia de que los certificados médicos contengan diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo. Además, se prevé que éstos sean emitidos por profesionales médicos habilitados. Se regula la existencia de una junta médica para los casos de discrepancia entre los profesionales.

Reincorporación ante accidente o enfermedad con disminución definitiva.

Se mantiene la obligación del empleador de sostener el empleo al trabajador que presente una disminución definitiva como consecuencia de accidente o enfermedad, pero se habilita la reducción del salario para que sea acorde a las nuevas condiciones de categoría y jornada.

Reserva de empleo para trabajadores electivos.

Se elimina la obligación de reserva del empleo a los trabajadores que asumen cargos electivos.

Preaviso.

Se elimina la obligación del empleador de preavisar durante el período de prueba.

Extinción del trabajo por mutuo acuerdo.

Se agrega como causal de extinción por mutuo acuerdo en contratos de prestaciones continuas y permanentes, el transcurso del tiempo -dos (2) meses- sin que alguna de las partes haya manifestado su voluntad de continuidad.

Indemnización.

Se mantiene la regla general según la cual, la indemnización en caso de despido sin justa causa luego de transcurrido el período de prueba es el monto equivalente a “1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

A los fines de dar certidumbre a las relaciones laborales, se define:

a) Remuneración. La devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera.

b) Habitual. Aquellos conceptos devengados como mínimo seis (6) meses en el último año aniversario.

c) Normal. En el caso de conceptos variables como ser premios mensuales, horas extra, comisiones, etc., el promedio de los últimos seis (6) meses, o del último año si fuera más favorable al trabajador. Se establece de forma explícita que esta será la única reparación procedente en materia de indemnización por extinción de la relación laboral sin causa, por lo que no procederán reclamos de daños y perjuicios. Estos solo procederán cuando exista un daño autónomo y distinto al despido debidamente probado.

Actualización.

Se da claridad y certidumbre respecto de la actualización de los créditos laborales.

Limite al reclamo.

Se prohíbe la posibilidad de reclamar hacer reclamos de daños y perjuicios por fuera de las reglas de la Ley de Contrato de Trabajo y a través del Código Civil y Comercial de la Nación.

2. Fondos de Asistencia Laboral (FAL)

Se dispone la creación de los “Fondos de Asistencia Laboral” destinados a favorecer el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado.

Así, entre otras cosas se prevé que:

a) Los FAL deberán ser creados como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente, inajenable e inembargable, en uno de los fondos administrados por una de las entidades habilitadas a tal fin por la CNV, a elección del empleador.

b) Las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del tres por ciento (3%) de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. Asimismo, serán recursos del FAL las contribuciones voluntarias del empleador, los rendimientos de sus inversiones, donaciones, y cualquier otro ingreso autorizado.

c) Los empleadores incluidos en el presente régimen, excepto por las relaciones laborales previstas en el régimen de nuevo empleo y mientras persista el efecto de este, tendrán el beneficio de computar una alícuota reducida en tres puntos porcentuales respecto de la que resulte vigente en concepto de contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias.

3. Modificaciones a las Leyes 18.345 y 25.877

- Obligaciones de los jueces laborales de seguir los precedentes de la CSJN.

- Prohibición a los magistrados de la Cámara Nacional del Trabajo a dictar normas de superintendencia. Se establece que los criterios para resolver causas judiciales sólo podrán ser definidos por vía de sentencia plenaria.

- Impulso procesal. Se modifica la Ley 18.345 a los efectos de prever el principio de impulso del proceso judicial a cargo de las partes.

- Ofrecimiento de prueba. Se establece que, al igual que en el proceso civil y comercial, se deberá ofrecer la prueba en conjunto con la demanda.

- Recusación sin causa. Se habilita la recusación sin expresión de causa de los jueces laborales, secretario, árbitros y peritos, al igual que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

- Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Se establece que, en conjunto con la oposición de la excepción, deberá ofrecerse toda la prueba referida a ella.

- Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. Se establece que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta que se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias a la CABA.

- Huelga y los servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Se insiste con la reforma dispuesta por el Decreto 70/23 respecto al derecho de huelga y sus limitaciones en materia de servicios esenciales o actividades de importancia transcendental.

- Eliminación de la competencia del fuero laboral en las causas que involucran al Estado Nacional. Se establece que será el CAF el fuero que entienda en esas causas.

4. Modificaciones al Régimen de Casas Particulares

- Período de prueba: se extiende de treinta (30) días a seis (6) meses.

- Recibo: el recibo deberá ser en forma electrónica

- Constancia bancaria: la constancia bancaria constituirá prueba suficiente.

5. Régimen de Servicios Privados de Reparto y Movilidad de Personas que utilizan plataformas tecnológicas

Se prevé un régimen específico a los efectos de establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas asegurando la independencia de los prestadores de servicios de movilidad de personas y/o reparto.

6. Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Convenios Colectivos

Ultraactividad.

Se termina esencialmente con el principio de la “ultraactividad de los convenios colectivos”.

En este sentido, se establece que un convenio cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue.

El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes.

Suspensión de las cláusulas normativas.

Además de lo anterior, la reforma prevé que, de oficio o a petición de parte, la autoridad administrativa podrá decretar la suspensión de las cláusulas normativas se hallaren vigentes sólo por ultraactividad hasta tanto la comisión paritaria concluya su cometido, cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población.

Prelación de los convenios colectivos.

Se prevé un cambio sustancial en las reglas de prelación de los convenios colectivos.

En este sentido, se establece que:

a) Los convenios de ámbito mayor no pueden modificar ni disponer contenido de los convenios de ámbito menor; y,

b) Un convenio de ámbito menor prevalece frente a otro de ámbito mayor, anterior o posterior (actualmente, el posterior, cualquiera sea el ámbito, prevalece sobre el anterior en caso de que sea favorable para el trabajador).

7. Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Asociaciones Sindicales

Límite a realizar Asambleas: se dispone el deber de la asociación sindical de contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar.

Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma o Infracciones graves.

Bloqueos de empresa: se dispone, en línea con el DNU 70/23, entre las conductas prohibidas y consideradas infracciones muy graves, provocar el bloqueo o tomar un establecimiento.

Sindicatos de empresa: se facilita el procedimiento para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa. o Límite de horas. Se limita a diez (10) horas, el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.

Tutela sindical: se regula con mayor precisión los límites a la tutela sindical.

8. Modificaciones a la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 27.348

Se incorpora, para aquellas jurisdicciones provinciales que hayan adherido, conforme el artículo 4 de la Ley, la obligación expresa a la “Tabla de evaluación de incapacidades laborales” y se prevén reglas uniformes para su aplicación.

9. Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral -Nuevo Empleo- (RIFL)

Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un (1) año, destinado a los empleadores del sector privado con el objeto de fomentar el nuevo empleo.

Sus notas principales son:

a) Beneficios.

Alícuota del dos por ciento (2%) por contribuciones patronales al SIPA, FNE y RNAF. En todos los casos, aplicable para los cuarenta y ocho (48) primeros meses del inicio de nueva relación laboral.

b) Condiciones para gozar de los beneficios:

- Trabajador:

- i) no haya contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025;

- (ii) previo al mes de alta laboral, hubiera estado desempleado en los últimos seis (6) meses;

- (iii) hubiera estado inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes;

- (iv) su último empleo haya sido bajo relación de dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Incremento: que la incorporación implique un incremento neto de la nómina de trabajadores. Para ello se calcula la diferencia de trabajadores entre el promedio de los 6 meses anteriores a la vigencia de la ley y el mes devengado en que se imputa el beneficio.

c) Impedimento. No se pueden usar los beneficios respecto de trabajadores que hayan sido declarados en el Régimen General de la Seguridad Social y, luego de producido el distracto laboral, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los 12 meses desde su desvinculación.

d) Empleadores excluidos. Los inscriptos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL); y los que incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio (sustituciones de personal).

e) Beneficios sociales: Los trabajadores que gocen de planes de asistencia social no perderán dicho beneficio durante el primer año de la relación laboral.

10. Beneficios al Empleo ya Registrado

Stock: se establecen beneficios aplicables al stock laboral del empleo actual.

En este sentido:

a) A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se reducen las contribuciones para el funcionamiento de obras sociales, a cargo del empleador de un seis por ciento (6%) a cinco por ciento (5%).

b) A partir del mes siguiente a la promulgación de la ley se reducen las contribuciones patronales con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social INSSJ, Fondo Nacional de Empleo, SIPA y Régimen de Asignaciones Familiares de la siguiente manera:

- Del veinte coma cuarenta por ciento (20,40%) al diecisiete coma cuarenta por ciento (17,40%) para los empleadores de los sectores “servicios” y “comercio”, siempre que sus ventas totales anuales superen los límites para la categorización como empresa mediana tramo 2 (Resol. SEPyME N° 220/2019).

- Del dieciocho por ciento (18%) a quince por ciento (15%) para el resto de los empleadores del sector privado.

11. Promoción del Empleo Registrado (PER)

A los efectos de promover el empleo registrado:

a) Se prevé la posibilidad de regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales.

b) Se conceden condonaciones parciales de capital e intereses.

c) Se otorga reconocimiento previsional de hasta 60 meses a trabajadores regularizados y fijan parámetros de planes de pago.

12. Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI)

Se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) con el objeto de incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios; y favorecer la creación de empleo.

Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada en el IG y devolución anticipada del IVA aplicable a las inversiones.

13. Modificaciones a leyes impositivas

- Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se reduce la alícuota aplicable a la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial.

- Impuesto a las Ganancias. Se eliminan los 2 Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera, excepto monedas digitales), eximiéndose las ganancias que hoy tributan bajo dichos regímenes, y se reducen las dos alícuotas máximas de la escala aplicable a personas jurídicas. Asimismo, se incorporan exenciones aplicables sobre la renta proveniente de los intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, así como sobre la renta originada en el alquiler de inmuebles destinados a casa-habitación.

- Valuación de hacienda de invernada. Se modifican los parámetros para acompañar el ciclo de vida del ganado, postergando la valuación de mercado al ejercicio de su realización.

- Actualización de quebrantos: Se admite la actualización por IPC de quebrantos generados a partir de periodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2025.

14. Reducción de la carga tributaria o Impuestos internos.

Se eliminan los impuestos internos a:

a) Objetos suntuarios.

b) Automotores, motos, aeronaves y embarcaciones.

c) Servicios de telefonía celular y satelital.

d) Seguros.

e) Servicios de Comunicación audiovisual.

f) Entradas a espectáculos cinematogrráficos.

g) Videogramas grabados.

A dos años del Gobierno de Milei, la CGT, la CTA y la UTEP se unen contra la reforma laboral y en defensa de los derechos humanos

La agenda de actividades de este jueves comenzará a las 15.30 en la Pirámide de Plaza de Mayo, donde se realizará la habitual ronda de las Madres. También habrá un primer panel de debate ante la reforma laboral impulsada por el Gobierno del que participarán los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A); Hugo Yasky (CTA–T), Alejandro Gramajo (UTEP) y Octavio Arguello (CGT). Todas las actividades de una jornada de reclamos.

Las cuatro centrales gremiales realizarán hoy una jornada de lucha en defensa de los Derechos Humanos, al cumplirse dos años del mandato del presidente Javier Milei y de la que participarán referentes sindicales, sociales, funcionarios opositores y artistas.

La agenda de actividades comenzará a las 15.30 en la Pirámide de Plaza de Mayo, donde se realizará la habitual ronda de las Madres, junto a una intervención artística del grupo popular de percusión La Chilinga.

A las 16.30 se llevará a cabo el primer panel de debate denominado “Derechos y Trabajo”, dedicado a los “desafíos y resistencias” ante la reforma laboral impulsada por el Gobierno, y del que participarán los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A); Hugo Yasky (CTA–T), Alejandro Gramajo (UTEP) y Octavio Arguello (CGT).

A las 17.30, en tanto, se abrirá el segundo panel bajo el nombre “Estado de Derecho en emergencia”, donde abordarán temas vinculados con la violencia institucional, la persecución política y la proscripción. Lo integrarán Fabián Grillo, padre del fotógrafo Pablo Grillo; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y Micaela Minervini, integrante de la asociación Mapa de la Policía.

El cierre será cerca de las 18.30 y estará a cargo de un discurso que aunará a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Taty Almeida, miembro de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

También actuarán las bandas musicales Bersuit Vergarabat, Cabra Da Peste y Bestia Bebé, y realizarán intervenciones artísticas estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Artes (UNA); Tinta y Memoria; el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra).

“A dos años del inicio del Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel convocamos a encontrarnos para defender los derechos humanos y fortalecer la resistencia. Con un gran número de organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, estudiantiles y organismos de derechos humanos los esperamos para defender nuestros derechos con los pañuelos blancos como bandera”, afirmaron los organizadores.

Con información de NA.

IG

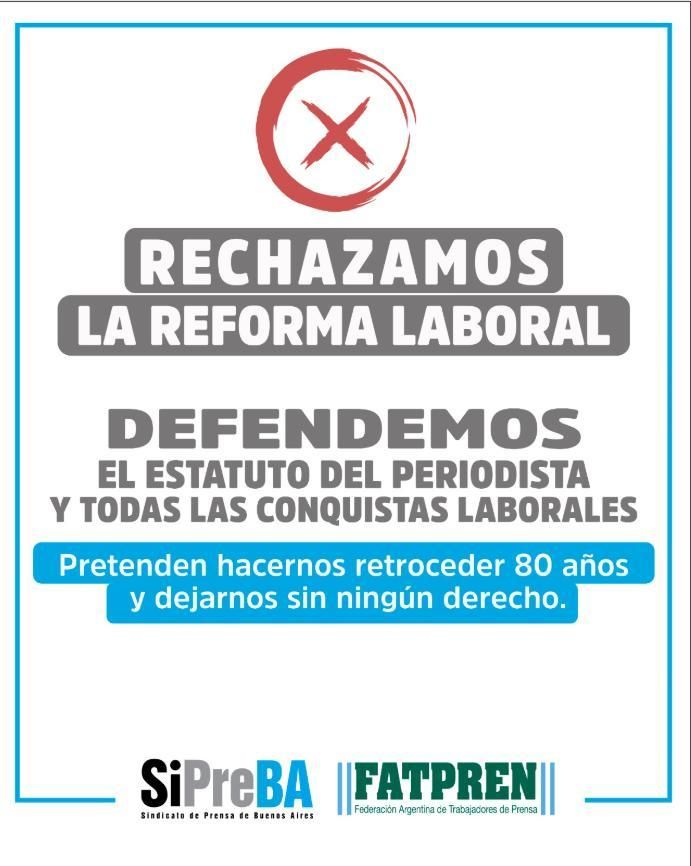

Un ataque a quienes trabajamos y al periodismo: la contrarreforma laboral busca borrar un siglo de derechos

Declaración de FATPREN y SiPreBA frente al proyecto de ley para modificar las normativas laborales y eliminar derechos como el Estatuto del Periodista.

Apenas diez días después de llegar a la Casa Rosada, el gobierno nacional presentó por primera vez su proyecto de supuesta “modernización laboral”. Detrás de ese nombre se esconde una regresión de un siglo en materia de derechos laborales, conquistas que fueron fruto de décadas de lucha de las trabajadoras y los trabajadores junto a sus organizaciones sindicales. Ese plan regresivo —que el gobierno logró aplicar parcialmente mediante la Ley Bases— es el que ahora pretende profundizar. Si lo aprueban, la vida de quienes trabajamos, tengamos un trabajo registrado o no, será muchísimo más difícil y estará más desprotegida.

Para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo.

Además, el proyecto del gobierno deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes. De este modo, con una misma norma el gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información. Paradójicamente, esas grandes empresas de medios son voceras de estas normas que flexibilizan aún más el trabajo periodístico pero se niegan sistemáticamente a discutir una modernización laboral en cada paritaria, cuando desde el sindicato promovemos regular la inteligencia artificial, el teletrabajo, las nuevas funciones. En pocas palabras, encontraron en este proyecto un negocio redondo.

Todo se agrava al ser una iniciativa con la que avanzan de facto. En los últimos dos años, ni el gobierno ni las empresas de medios pusieron en debate el Estatuto del Periodista, su vigencia o anacronismo. Tampoco promovieron ninguna discusión al respecto.

Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, a quienes este gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados. No existe otra explicación para la licuación de salarios y jubilaciones iniciada desde el primer día de gestión, con una devaluación que significó una transferencia brutal de recursos desde quienes trabajamos hacia los dueños de las empresas más grandes del país.

Más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles. Convocamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras a participar, afiliarse y poner freno a la contrarreforma laboral.